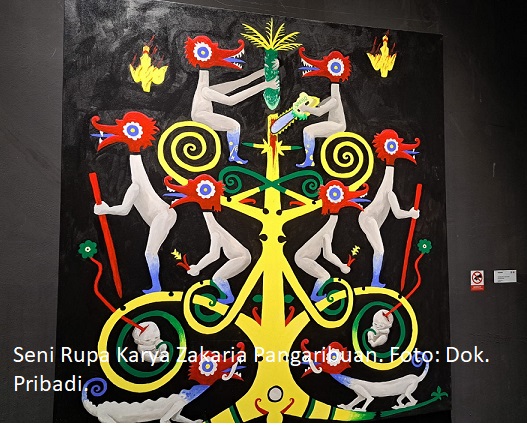

Membaca Ngobrol Seni di Pameran Tunggal “Talawang Kala Kini”

Lokalitas Vs Modernitas

Mesin chain saw, dongfeng dan buldoser adalah produk ilmu pengetahuan dan kebudayaan modern dari luar yang besar pengaruhnya terhadap manusia dan bumi Kalimantan. Mesin penggusur hutan dan lahan yakni buldoser; alat berat yang diandalkan para pemilik modal untuk membersihkan lahan dan tujuan membuka akses pada lokasi, eksploitasi kayu endemik Kalimantan hingga penggusuran hutan dan lahan untuk konsesi perkebunan monokultur skala besar.

Sejarah eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Barat diawali pasca konfrontasi dengan Malaysia berakhir (1966) dan setelah era PGRS/PARAKU berakhir pada 1967. Dr. Riwanto Tirtosudarmo, dalam Perspektif Demografi Politik Daerah Perbatasan Kalimantan Barat (2009) mencatat bahwa pemerintah pusat mempersepsikan Kalbar sebagai ”harta karun” yang harus digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk berbagai kepentingan kelompok di pusat yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengeruk dan menguras kekayaan alam Kalimantan Barat. Kemudian di seluruh Kalimantan, antara tahun 1984 dan 2001 saja, hutan dataran rendah yang punah mencapai 56 persen (lihat Tsing, 2005:273).

Deru mesin chain saw, dongfeng dan buldoser digerakkan oleh kekuatan pemilik modal dan kapitalis. Zaka semakin resah tatkala tiga alat mekanik produk pengetahuan dan teknologi modern ini, digunakan secara masif untuk mengekstraksi dan eksploitasi hutan, tanah Kalimantan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan dua mesin tersebut sama desktruktifnya dengan pembakaran hutan dan lahan.

Dongfeng adalah merk mesin otomotif produk dari Negara China yang di berbagai daerah di Kalimantan sangat terkenal. Mesin tersebut adalah alat yang dipakai dalam proses pengerukkan tanah dan sungai untuk penambangan emas. Di beberapa daerah, jika seseorang ikut bekerja menambang emas dengan pemilik mesin tersebut disebut “kerja dompeng”.

Chain saw, dongfeng dan buldoser, dalam karya seni rupa Zaka mewakili modernitas yang telah merambah masuk hingga ke pelosok rimba terakhir Kalimantan. Di tangan orang-orang berwatak kapitalis dan eksploitatif, tiga alat tersebut efektif untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dan akumulasi modal, keuntungan dan kekayaan berlimpah berbasis aktivitas ekstraktif dan eksploitasi hutan, tanah, air.

Perwujudannya nyata dalam berbagai aktivitas mengeruk tanah, sungai demi penambangan emas, menggusur lahan dan kayu di hutan untuk bisnis industri perkayuan hingga untuk industri perkebunan monokultur skala luas.

Di hampir semua daerah kab. di Kalbar dan Kalimantan umumnya aktivitas yang mengakibatkan kerusakan ekologis, bahkan konflik sumber daya alam sudah menjadi hal yang lazim.

Di balik aktivitas tersebut adalah suatu ideologi kapitalistis dengan mentalitas yang khas yakni watak untuk meraih kekayaan dengan menghasilkan uang secara cepat dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Betul kata filsuf Francis Bacon (1561-1626) bahwa uang adalah hamba yang hebat, tetapi tuan yang buruk.

Bencana ekologis seperti banjir, kabut asap karena pembakaran lahan berdampak luas. Tak jarang memakan korban jiwa. Krisis sosial ekologis, krisis iklim, krisis air bersih sejatinya didasari oleh krisis moral manusia itu sendiri. Segala yang bernuansa lokalitas berubah drastis, bahkan kebudayaan local pun banyak tergerus arus modernisasi.

Refleksi Kritis

Pertanyaan reflektifnya adalah apakah sebuah tameng (talawang) dengan aneka motif sakralnya dan dipercaya memiliki kekuatan supra natural, di kala kini mampu membentengi manusia dan bumi Kalimantan dari dampak dan pengaruh arus modernisasi?

Pameran Tunggal “Talawang Kala Kini”, yang karya seni rupanya banyak mengeksplor bentuk tameng, enggang, anggrek, hutan, pohon, manusia, lidah api, kabut asap, chain saw, dongfeng, buldoser tersebut, secara kontemporer menyentil (baca: mengkritik) fenomena manusia yang serakah, yang tak terkontrol memanfaatkan modernitas (pengetahuan dan teknologi modern) demi keuntungannya melalui aktivitas eksploitasi dan ekstraksi tanah, hutan, lahan dan air.

Zaka menunjukkan pada kita bahwa seni bukan untuk seni belaka. Seni budaya, dalam praktiknya tak sekedar untuk mengaktualisasikan segala potensi estetis yang “tak terbatas”, tapi menjadi media berefleksi kritis, dan aksi menyatakan kegelisahan dan berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam konteks ini, seni rupa adalah media refleksi-aksi.

“Melalui karya-karyanya dalam Pameran Tunggal “Talawang Kala Kini”, Zakaria Pangaribuan, pada akhirnya mengantarkan kita ke sebuah komptemplasi,” tulis Yoris Mangenta, kurator dari pameran ini.

Cara Zaka berekspresi kurang lebih seperti (meski tidak sama dengan) strategi kebudayaan yang biasa dilakukan para seniman kethoprak di Jawa untuk mengekspresikan perlawanannya terhadap kekuasaan (penguasa).

Berkenaan dengan strategi kebudayaan demikian itu, secara literatur dapat ditemukan dalam telaah siasat politik massa rakyat melalui kesenian kethoprak sebagaimana ditulias Rm. Budi Susanto, SJ dalam bukunya “Imajinasi Penguasa dan Identitas Post Kolonial: Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat” (1996).

Dengan menggarap keresahan massa rakyat (the other), yang menjadi keresahan dirinya sendiri (the self), dengan pendekatan “cultural self reflection”, pameran tunggal 24 karya seni rupa Zakaria Pangaribuan itu semakin lebih bermakna karena ia hadir dalam konteks kegentingan bumi dan manusia Kalimantan seperti telah dipaparkan di atas.

Itulah yang saya saksikan. Sukses dan lebih berani lagi mengeksplor kreativitas, bung Zaka. Semoga. (*)